あるゆる、巨大な、未だ起こり得ぬ、とにかく巨大な不安がみるみる成長しうねりながら自らの中で満潮に達していくのがわかる。わかっているのに毎回、渇いた未知の惑星に1人置き去りにされたような絶望に陥る。

普段ならこの上ない幸せを感じる喫茶店での時間も、「お買得商品!今日の15時につくりました!」のシールが貼ってある艶々のいなだの刺身パックに手を伸ばすのも、すごくすごく悲しい。

帰り道はもはや記憶はなく、気付けば最寄駅を降りいつもの帰り路を辿っている。もののけ姫でシシガミが踏む地面の草花が、生まれて死んでゆくとてつもなく美しいシーンがあるが、私が歩くコンクリートの上はどす黒く汚れていって皆んなが避けて通る。こりゃまるで祟り神だ。へ、へへ。なぜこんなにも上手くいかないのだ。仕事も取れない、お金もない、好きな人の間には不必要に波を起こし自ら掘った落とし穴に転がり落ちる。一体ここはどこなんだ。泣き喚きたい。いやそもそもだがね、私は前から思っていたんだ。何故大人は泣く事もTPOに合わせなければいけないのだ。眠い腹が減ったあれが欲しいこんなもの要らない、と私も赴くままに自由に泣きたい。人の目がなんだというのかね。

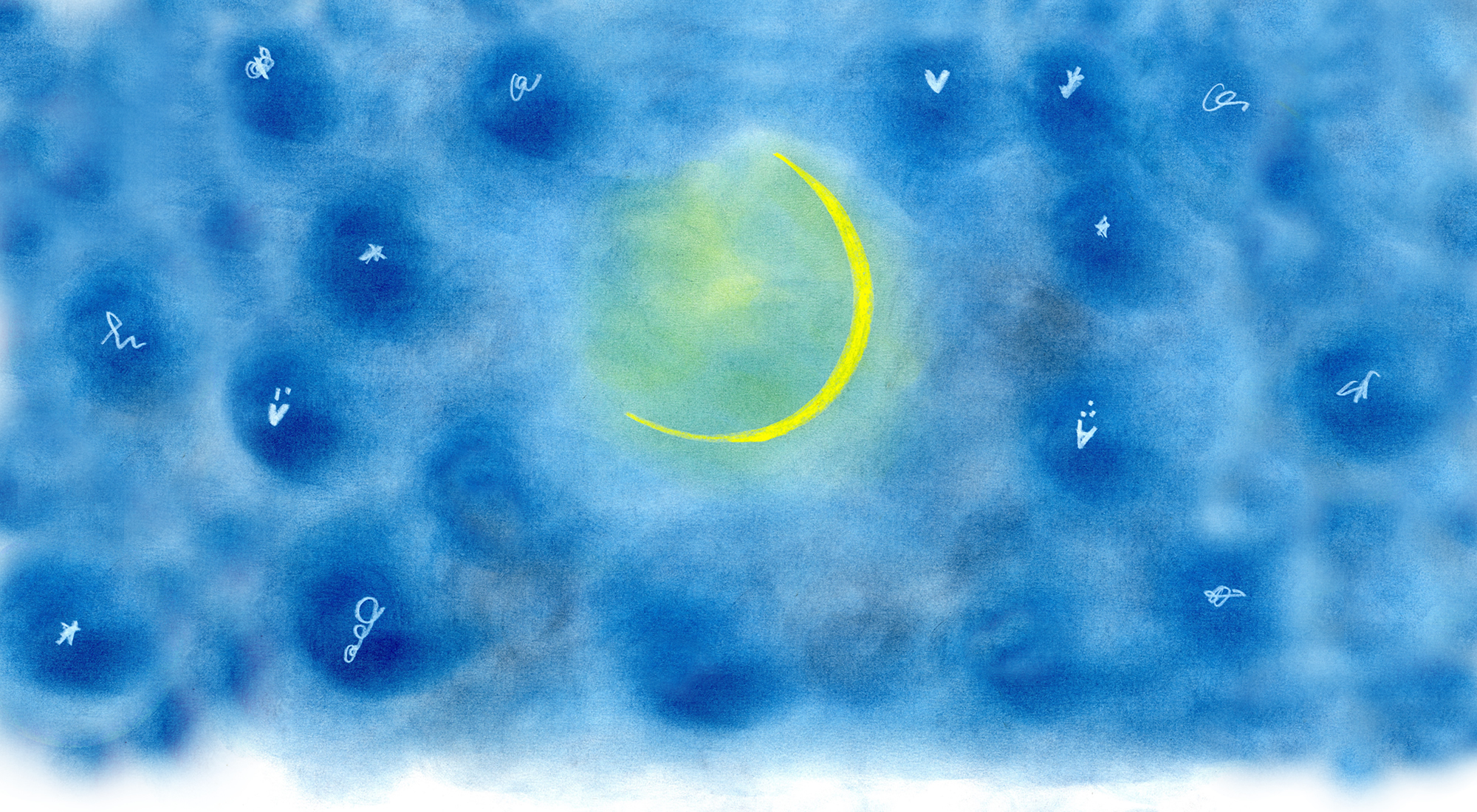

ふと、両側に建ち並ぶ家々の上に小さな雲が沈む太陽の光を受けて金色に縁取られているのを見た。綺麗だな、と思った瞬間にその横にとても大きな虹の一部分だけが浮いているのに気がついた。虹というものは人間の心を一瞬で惹き寄せ、もっと近づきたいと思わせる。私は長い旅路の末にボロボロの身体で現実とも幻ともつかぬ神を見つけた修行者のようにその虹にすがり寄ろうとした。すると忌々しい電線がその虹をぐちゃぐちゃに分断した。邪魔されない陸橋の上から見よう。再び地面を汚しながらふらふらとまた進み出すと自転車の後ろに子供を乗せた親子とすれ違った。その2人が綺麗だねと話すのが聞こえたから振り返ると、頭上には燃えるような空と羊雲がにじり寄っていた。早くしないとこいつらに消されてしまう。ほんの数十メートルをやっとの思いで歩き、陸橋に足をかけると今度は降りて来る一人の中年の女性とすれ違ったが彼女は微笑んでいた。気になりつつも階段を登り、求めるその方向を見るともうそこには何もなかった。明日には上陸するという台風を思わせる灰色の雲が広がり始めているだけだった。茫洋と何を見るともなくただ突っ立っているいる私の目からは、それでも涙が出ることはなかった。