世は土の時代から風の時代に変わったという。

なんだか良さそうである、なんだか。

強くて弱くて、冷たくて熱い。匂いもある。見えないのに感触のある時代。

風については思い出すことが多い。

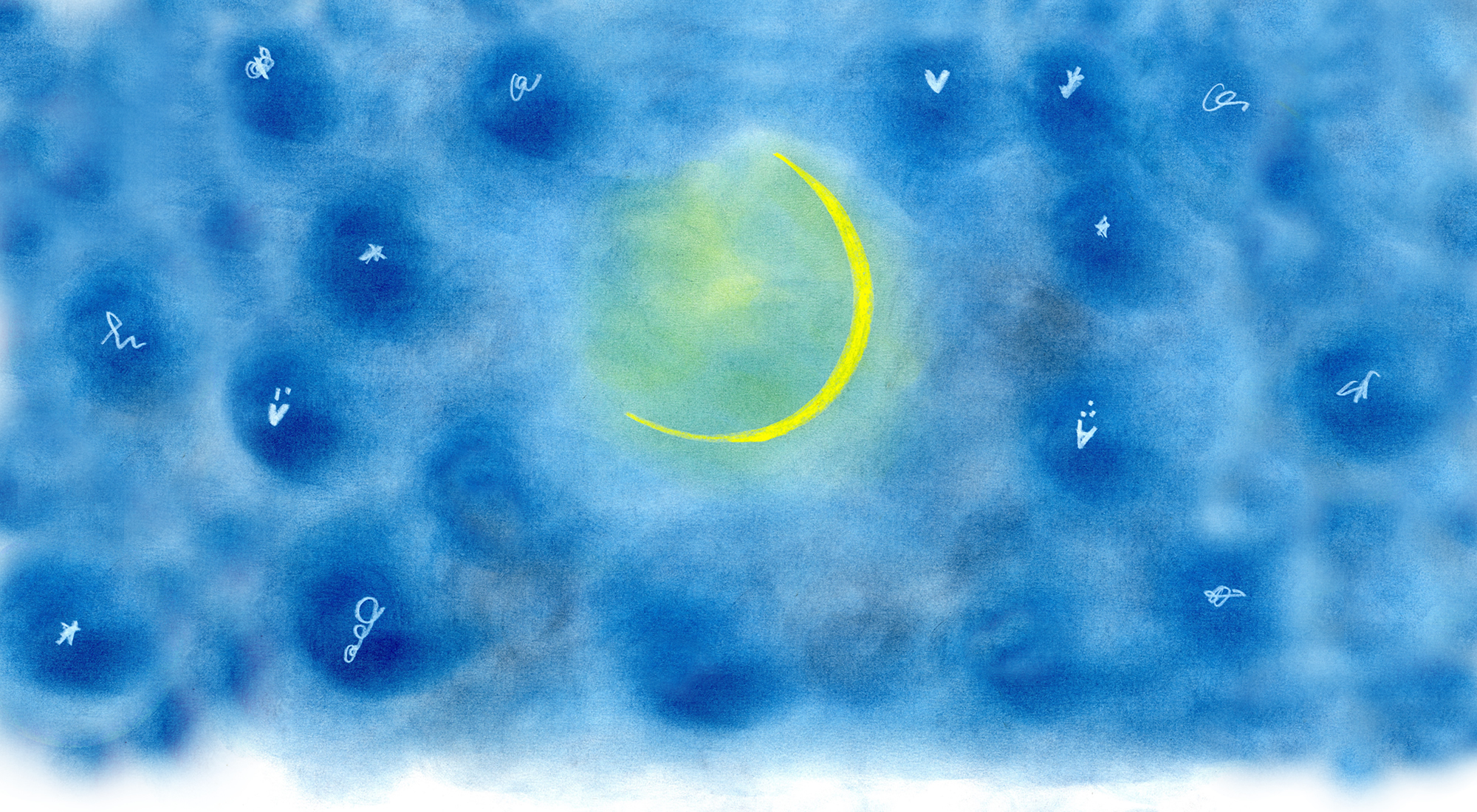

夜、犬の散歩中に強い風の中を歩いている時は知らない場所に来たような気持ちになる。心細い。けれど向かい風で思うように進めなかったり、はたまた背中を押され足が勝手に前に出るのが面白くてどこか心が浮き足立つ。その時決まって思い出すのがトトロのワンシーンで、さつきが家の外にお風呂の薪を取りに出ると強風に煽られ、抱えていた薪が拐われるように頭上に飛んでゆく、恐くなったさつきは急いでまた薪を抱えて家に戻るというシーン。木々も大きく波打ち、その音もあいまって得体の知れなさが増す。気味の悪さと見えないものへの好奇心を風に抱く。

風が急に止んだ瞬間の違和感も覚えている。あの日は海を見渡せる山の上の公園でパンを齧っていた。春のそよ風が絶え間なくまとわりつき、甘い牛乳みたいな空間に私はまるっきり包まれていた。その時、急に全てが止まった瞬間があった。時間も風も無くなって何も聞こえなくなり真空世界の宇宙に放り出されたような感覚に陥った。え、何。と思ったのと同時に目の前が真っ暗になった後、またすぐにさっきまでのうららかな世界に戻った。あまりに春が春過ぎて幽体離脱でもしてしまったかと思った程だったが違った。すぐ横を大きな茶色い鳥が飛び去り、私の手から齧りかけのパンが消えていた。結局トンビにパンを取られただけの話なのだが、あの一瞬の私は、食われる!と本物の殺意に気づいた瞬間の超弱野生動物だった。そんな感覚が自分にあったのに驚いたがあの無風の世界は忘れられない。

私の刺激、媚薬のような存在。作家の坂口安吾の書いた『風と光と二十の私と』は学生時代ろくに授業にも出ず、松林に寝転ぶか海で泳いでばかりだった安吾が二十歳になり下北沢の小学校で教員をしていた頃の話だ。その頃の下北沢は全くの田園だったらしく、その中で書かれている安吾と生徒たちの話が温かく苦しく人間的で、きらきらと初夏の風が通り抜けるのを感じる。もっとも、私が今知る限りで安吾作品の中では唯一の爽やかな書物で、名著の『堕落論』にもある通り安吾は教員を辞めた後は堕ち続けていく。本人も教員時代の変に充ち足りた一年間というものは、私の歴史の中で、私自身でないような、思いだすたびに嘘のような変に白々しい気持ちがするのである。と書いている。堕ち続けながらも太く力強くしがみついて生き抜いた安吾にも毎日風が吹き、もしかしたらその風が巡り巡って私に吹いているのかも、と空想するのはとても嬉しくて勇気の湧くものだ。私も堕ち続けて苦しみながらも生き抜かねば、と思う。

他にも今日は特別風に吹かれたい、と自転車に乗って堤防まで行き海を眺めて暫く座ったりしたし、バイクで空気を裂き風に突き進むのも、凧揚げも良い。そういえばだいぶ大人になってから山梨かどこかの高原にある公園でブルーシートを両手に持ち、丘を駆け降りるというパラグライダーもどきの遊びに何度も駆け回った事もあった。

考えた事がなかったが、風が好きだったのだ。

風を読むという言葉があるが、なんて格好良い言葉なのだろう。見えないものから想像し発展させる。

軽やかに、柔軟に。いつも風種を胸に抱こう。